Zuletzt aktualisiert am:

Vielleicht kennen Sie das Gefühl, plötzlich von einer Erinnerung überwältigt zu werden – ein bestimmter Geruch, ein Geräusch oder ein Bild genügt, und Sie sind für einen Moment nicht mehr ganz im Hier und Jetzt. Manchmal ist es ein kurzes Aufflackern, manchmal aber auch ein intensives, erschütternd reales Wiedererleben eines vergangenen Ereignisses. Solche Erlebnisse nennt man Flashbacks.

Wenn Sie jemals einen Flashback erlebt haben, wissen Sie, wie beängstigend und verwirrend das sein kann. Der Körper reagiert, als stünde man erneut in einer bedrohlichen Situation: das Herz rast, die Muskeln spannen sich an, Gedanken und Gefühle geraten außer Kontrolle. Obwohl Sie sich in Sicherheit befinden, fühlt sich die Vergangenheit an, als wäre sie wieder Wirklichkeit geworden.

Flashbacks sind keine Einbildung und kein Zeichen von Schwäche. Sie sind eine Reaktion des Gehirns auf extreme Belastung, ein Ausdruck dafür, dass etwas so überwältigend war, dass es nicht vollständig verarbeitet werden konnte. Statt als geordnete Erinnerung im Gedächtnis abgelegt zu werden, bleibt das Erlebte in einzelnen Fragmenten gespeichert: in Bildern, Geräuschen, Körperempfindungen oder Gerüchen. Diese Fragmente können sich jederzeit wieder melden, wenn etwas im Alltag sie unbewusst aktiviert.

Im Folgenden möchte ich erklären, was in Ihrem Gehirn und Körper während eines Flashbacks geschieht, warum diese Erlebnisse so real wirken und weshalb sie oft schwer zu kontrollieren sind. Ein besseres Verständnis der zugrunde liegenden Prozesse kann dabei helfen, Flashbacks nicht länger als unerklärliches oder beängstigendes Phänomen zu erleben, sondern als etwas, das biologisch und psychologisch nachvollziehbar ist. Und das sich mit Geduld, Zeit und der richtigen Unterstützung verändern lässt.

Definition von „Flashback“

Flashbacks sind intensive, oft plötzlich auftretende Erinnerungen an ein früheres, meist traumatisches, Erlebnis, die so real wirken, als würde die Situation gerade wieder passieren. Sie sind häufig mit starken Emotionen, körperlichen Reaktionen und sensorischen Eindrücken verbunden, die das ursprüngliche Ereignis begleiten.

Man kann Flashbacks in zwei Arten einordnen:

- Traumatische Flashbacks:

- Treten häufig bei Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) auf.

- Die betroffene Person fühlt sich, als würde das Trauma erneut geschehen.

- Beispiele: Kriegserlebnisse, schwere Unfälle, Missbrauchserfahrungen.

- u.s.w.

- Nicht-traumatische Flashbacks:

- Können Erinnerungen an intensive positive oder neutrale Ereignisse auslösen.

- Treten zum Beispiel nach stark emotionalen Erfahrungen auf, manchmal auch unter Stress oder beim Gebrauch psychotroper Substanzen.

Merkmale von Flashbacks

Flashbacks unterscheiden sich von normalen Erinnerungen, weil sie nicht kontrollierbar sind und die Person stark in die Emotionen des ursprünglichen Erlebnisses hineinziehen. Die Personen haben:

- ein Gefühl der Gegenwärtigkeit:

- „Es passiert gerade jetzt in diesem Moment.“

- den Verlust der zeitlichen Orientierung:

- Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen

- intensive sensorische Wahrnehmungen:

- Sehen: Bilder oder Szenen tauchen vor dem inneren Auge auf, oft so deutlich, dass sie wie eine reale Wahrnehmung wirken.

- Hören: Stimmen, Geräusche, Musik oder Schreie, die mit dem Erlebnis verknüpft sind.

- Riechen: Gerüche (z. B. Rauch, Parfüm, Krankenhausgeruch), die plötzlich wahrgenommen werden, obwohl sie objektiv nicht da sind.

- Schmecken: Ein bestimmter Geschmack kann wieder auftauchen, etwa von Blut, Alkohol oder Medikamenten.

- Fühlen (taktile Wahrnehmung): Körperliche Empfindungen wie Druck, Schmerz, Enge, Kälte oder Zittern, die aus der ursprünglichen Situation stammen.

- körperliche Reaktionen:

- Zittern, Schwitzen, erhöhter Puls, Herzrasen, u.s.w. (vegetative Symptomatik)

Die sensorischen Komponenten sind ein wesentlicher Grund, warum Flashbacks so real wirken. Das Gehirn aktiviert dabei dieselben neuronalen Netzwerke, die auch bei tatsächlicher Sinneswahrnehmung aktiv wären. Deshalb unterscheidet der Körper kaum zwischen Erinnerung an ein traumatisches Erlebnis und der Gegenwart. Er reagiert, als sei das Erlebte gerade wirklich.

Wie traumatische Erinnerungen im Gehirn gespeichert werden

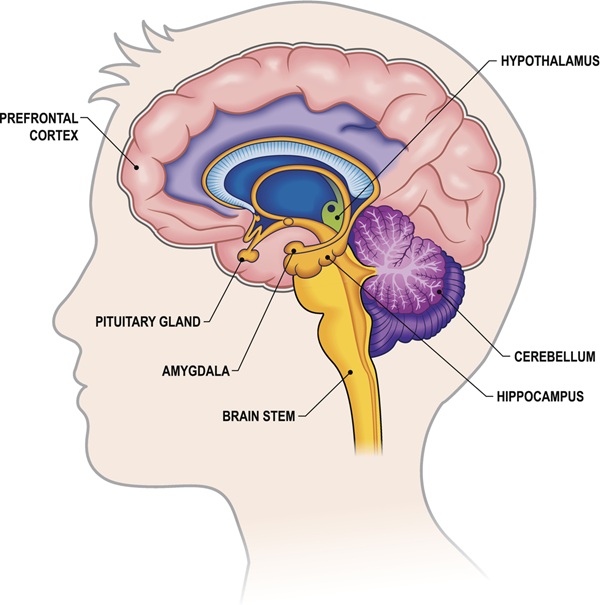

Das menschliche Gehirn speichert Erfahrungen in einem komplexen Zusammenspiel verschiedener Strukturen. Drei Bereiche des Gehirns sind dabei besonders wichtig: die Amygdala, der Hippocampus und der präfrontale Kortex.

- Die Amygdala ist das emotionale Alarmzentrum des Gehirns. Sie ist ein Teil des Limbischen Systems. Sie bewertet Situationen blitzschnell nach ihrer Gefährlichkeit und löst im Notfall die „Kampf-oder-Flucht“-Reaktion aus.

Bei traumatischen Ereignissen wird die Amygdala extrem stark aktiviert. Sie speichert die Emotionen, insbesondere Angst, Panik und Hilflosigkeit, mit hoher Intensität ab. - Der Hippocampus, auch ein Teil des Limbischen Systems, ist für die zeitliche und räumliche Einordnung von Erlebnissen zuständig. Er verknüpft Informationen zu einer zusammenhängenden Erinnerung, die als Teil der Vergangenheit abgespeichert wird.

Unter extremem Stress jedoch wird der Hippocampus durch hohe Mengen an Stresshormonen (Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol) in seiner Funktion gehemmt. Das führt dazu, dass die Erinnerung fragmentiert bleibt. Einzelne Sinneseindrücke, Geräusche, Bilder oder Körpergefühle werden isoliert abgespeichert, ohne klare zeitliche Struktur. - Der präfrontale Kortex, der Teil des Gehirns, der für rationale Kontrolle, Bewertung und Emotionsregulation zuständig ist, wird während eines Traumas häufig „abgeschaltet“. Er kann in dieser Situation keine Ordnung schaffen oder das Erlebte als „vergangen“ kennzeichnen.

Bild über IStock von James Kopp

Das Zusammenspiel dieser Prozesse führt dazu, dass das traumatische Ereignis nicht als abgeschlossene Erinnerung, sondern als unverarbeitete sensorisch-emotionale Spur im Gehirn verbleibt.

Die Entstehung von Flashbacks

Flashbacks entstehen, wenn diese unverarbeiteten Erinnerungsspuren durch bestimmte Auslöser (Trigger) reaktiviert werden. Das Gehirn ruft dabei dieselben neuronalen Netzwerke auf, die auch bei tatsächlicher Wahrnehmung aktiv wären. Wenn jemand beispielsweise wieder das Knirschen von Metall hört oder den Geruch von Rauch wahrnimmt, das er in einer traumatischen Situation gehört oder gerochen hat, dann aktiviert das Gehirn exakt die gleichen Areale wie in der realen Situation.

Trigger können alles sein: ein Bild, ein Geräusch, ein Geruch, eine Körperhaltung, ein Song, eine Jahreszeit oder auch eine emotionale Stimmung sein, die in irgendeiner Weise an das Trauma erinnert.

Die Amygdala erkennt diese Ähnlichkeit, auch wenn sie nur minimal ist, und schlägt sofort Alarm. Sie aktiviert das Stresssystem, bevor der präfrontale Kortex die Situation als harmlos einordnen kann. Da der Hippocampus die Erinnerung nicht korrekt als „Vergangenheit“ abgespeichert hat, wird sie wie eine aktuelle Bedrohung erlebt.

Die Person erlebt dann eine lebhafte, sensorisch aufgeladene „Wiedergabe“ des Traumas: Bilder, Geräusche, Gerüche und Körperempfindungen erscheinen real, begleitet von starken Emotionen wie Angst, Scham, Wut oder Ohnmacht. Das Zeitgefühl bricht zusammen und die Vergangenheit wird zur Gegenwart.

Was während Flashbacks noch im Körper passiert

Wenn ein Flashback auftritt, reagiert das Nervensystem so, als würde die Bedrohung im Hier und Jetzt passieren, obwohl sie in Wirklichkeit vorbei ist. Das Gehirn unterscheidet in diesem Moment nicht zwischen Erinnerung und tatsächlicher Gefahr. Zwei große Systeme sind dabei besonders aktiv:

Das autonome Nervensystem und das, was man vereinfacht die körperliche Stressreaktion nennen kann, (medizinisch: die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse, kurz HPA-Achse).

1. Das autonome Nervensystem – die automatische Alarmanlage des Körpers

Dieses System steuert all jene Körperfunktionen, die ohne bewusstes Zutun ablaufen. Zum Beispiel Atmung, Herzschlag, Blutdruck und Verdauung.

Es besteht aus zwei Gegenspielern:

- Der Sympathikus ist der „Gaspedal“-Teil. Wenn das Gehirn Gefahr wittert, aktiviert er den Körper: Der Puls steigt, die Muskeln spannen sich an, die Atmung wird schneller, und die Verdauung wird gedrosselt. Diese Reaktion stammt aus der Evolution, sie bereitet uns auf Flucht oder Kampf vor.

- Der Parasympathikus ist das „Bremspedal“. Er sorgt normalerweise für Ruhe, Erholung und Verdauung. Doch während eines Flashbacks wird er häufig unterdrückt, weil der Körper glaubt, er müsse sich verteidigen.

Darum fühlen sich Menschen während eines Flashbacks oft, als stünden sie unter Hochspannung: Herzrasen, Schwitzen, Zittern oder Atemnot sind körperliche Zeichen dafür, dass der Sympathikus das Kommando übernommen hat.

2. Die körperliche Stressreaktion – das Hormonsystem unter Alarm

Neben den Nervenbahnen wird auch das hormonelle Stresssystem aktiviert.

Es läuft in mehreren Schritten ab:

- Der Hypothalamus im Gehirn erkennt die vermeintliche Gefahr und sendet Botenstoffe aus.

- Diese regen die Hypophyse, auch Hirnanhangdrüse genannt (im Schaubild oben: Pituitary gland) an, weitere Hormone zu bilden,

- welche dann über das Blut zu den Nebennieren gelangen, die daraufhin unter anderem Cortisol ausschütten, das wichtigste Stresshormon des Körpers.

Cortisol sorgt dafür, dass sofort Energie bereitgestellt wird. Der Blutzuckerspiegel steigt, Schmerzen werden vorübergehend gedämpft, und der Körper bleibt in Alarmbereitschaft.

Normalerweise sinkt der Cortisolspiegel wieder, sobald die Gefahr vorbei ist. Doch bei Menschen, die wiederholt oder dauerhaft extremen Stress erlebt haben, etwa durch Traumata, funktioniert diese Regulierung oft nicht mehr richtig. Der Körper bleibt in erhöhter Wachsamkeit, selbst ohne reale Bedrohung.

3. Dauerhafte Anspannung und Überreaktionen

Wenn diese Stresssysteme immer wieder oder dauerhaft aktiviert werden, lernt das Gehirn, schon auf kleine Reize, ein Geräusch, ein Geruch, ein Bild, mit Alarm zu reagieren.

So können Flashbacks ausgelöst werden, obwohl objektiv keine Gefahr besteht.

Der Körper handelt dann nicht „übertrieben“, sondern nach einem tief verankerten Überlebensprogramm, das ursprünglich schützen sollte, jetzt aber fehlgesteuert abläuft.

Psychische Reaktionen während eines Flashbacks

Flashbacks wirken nicht nur auf den Körper, sondern auch stark auf die Psyche.

Während eines Flashbacks wird das ursprüngliche Erleben emotional wieder aktiviert, oft mit der gleichen Wucht wie damals. Das bedeutet, Gefühle, Gedanken und innere Bilder aus der traumatischen Situation kehren zurück, als würden sie gerade jetzt stattfinden.

1. Gefühl des Kontrollverlusts

Viele Betroffene berichten, dass sie sich während eines Flashbacks wie ausgeliefert fühlen. Die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen. Es kann schwer sein, sich bewusst zu machen, dass man sich in Sicherheit befindet. Dieses Gefühl, „von der Erinnerung überflutet“ zu werden, führt häufig zu Ohnmacht, Angst oder Panik. Manche erleben auch eine Art innere Starre. Sie können sich kaum bewegen oder reagieren.

2. Intensive Emotionen

Flashbacks rufen meist sehr starke Emotionen hervor. Typisch sind Todesangst, Scham, Schuldgefühle, Ekel, Wut oder Hilflosigkeit. Diese Gefühle stammen aus dem ursprünglichen Trauma und tauchen plötzlich und ungefiltert auf. Für Außenstehende kann das unverständlich wirken, weil der Auslöser oft banal erscheint, für die betroffene Person jedoch fühlt sich alles absolut real an.

3. Desorientierung und Verwirrung

Während eines Flashbacks verliert das Gehirn kurzzeitig die klare Orientierung im Hier und Jetzt. Betroffene können sich zeitlich und räumlich desorientiert fühlen, manchmal wissen sie nicht, wo sie sind oder was gerade geschieht. Das kann beängstigend sein und das Gefühl verstärken, „verrückt zu werden“, obwohl es sich in Wirklichkeit um eine normale Reaktion auf extreme Belastung handelt.

4. Dissoziation – ein Schutzmechanismus

Manche Menschen erleben Flashbacks nicht als klare Bilder oder Szenen, sondern fühlen sich wie abgespalten oder „neben sich stehend“. Das nennt man Dissoziation.

Sie ist ein psychischer Schutzmechanismus, den das Gehirn einsetzt, wenn die Belastung zu groß wird, um sie vollständig zu spüren.

Währenddessen können Betroffene sich leer, benommen oder gefühllos fühlen, als ob sie die Situation nur aus der Ferne beobachten.

5. Nachwirkungen und Erschöpfung

Nach einem Flashback fühlen sich viele Menschen erschöpft, verwirrt oder beschämt. Der Körper hat enorme Energie verbraucht, und die Psyche versucht, das Erlebte wieder einzuordnen. Oft bleibt ein Gefühl innerer Unsicherheit oder Angst zurück, dass sich ein neuer Flashback jederzeit wiederholen könnte.

Diese Erwartungsangst kann wiederum selbst zum Auslöser weiterer Flashbacks werden – ein Kreislauf, der sich nur schwer durchbrechen lässt, wenn er unbehandelt bleibt.

Warum Flashbacks so quälend sind

Flashbacks sind deshalb so belastend, weil sie das Gefühl vermitteln, die ursprüngliche Bedrohung geschehe erneut. Der Körper reagiert mit denselben physiologischen (körperlichen) Stressmustern wie damals, obwohl objektiv keine Gefahr besteht. Dadurch entsteht ein Teufelskreis: Der Flashback selbst wird als weiterer Kontrollverlust erlebt, was die Angst vor neuen Flashbacks verstärkt. Diese Erwartungsangst kann wiederum selbst zum Auslöser weiterer Flashbacks werden. Ein Kreislauf, der sich nur schwer durchbrechen lässt, wenn er unbehandelt bleibt.

Hinzu kommt, dass Flashbacks häufig unvermittelt auftreten. Beim Einschlafen, in alltäglichen Situationen oder unter Stress. Diese Unvorhersehbarkeit führt oft zu ständiger Anspannung und Vermeidungsverhalten, um mögliche Auslöser zu umgehen. Das kann langfristig zu sozialem Rückzug und einer erheblichen Einschränkung der Lebensqualität führen.

Wege zur Integration und Beruhigung

Ziel in einer therapeutischen Bearbeitung, zum Beispiel innerhalb einer Psychotherapie ist es, die fragmentierten Erinnerungsteile schrittweise zu integrieren und das Erlebte als Teil der Vergangenheit zu erkennen. Dabei spielt die Regulation des Nervensystems eine zentrale Rolle:

- Atemtechniken, sensorische Erdung, bewusste Wahrnehmung der Gegenwart oder achtsame Körperwahrnehmung können helfen, den Parasympathikus zu aktivieren, den Körper zu beruhigen und während eines Flashbacks Orientierung zurückzugewinnen.

- Methoden der Stabilisierung und Selbstregulation schaffen die Grundlage, um später die traumatischen Erinnerungen sicher zu bearbeiten.

- In einer Psychotherapie kann das Gehirn lernen, die Erinnerung neu zu verknüpfen, sodass sie zwar bewusst erinnert, aber nicht mehr unkontrolliert wiedererlebt wird.

Fazit

Auch wenn Flashbacks tief verunsichern können, es gibt Hilfe und Auswege. Die Bearbeitung der zugrunde liegenden traumatischen Erinnerung ist zwar ein Prozess, der Zeit, Sicherheit und achtsame Begleitung erfordert, doch mit Verständnis, Geduld und den richtigen unterstützenden Methoden ist es möglich, die Macht der Flashbacks allmählich zu verlieren und wieder mehr im Hier und Jetzt zu leben.

ÜBER MICH

Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum – auch mit Schmerzen!

Das ist die Philosophie, die mich nach vielen Umwegen zu meinem heutigen Beruf als Heilpraktikerin für Psychotherapie geführt hat. Mein eigener Weg mit einer chronische Schmerzerkrankung hat mir gezeigt, dass Heilung nicht immer bedeutet, schmerzfrei zu sein, sondern Frieden mit sich selbst zu schließen und das Leben trotzdem zu gestalten. Ich begleitet Menschen, die ihren Mut und ihre Lebensfreude wiederfinden möchten, auch dann, wenn Körper und Seele erschöpft sind. Dabei verbinde ich Empathie, Lebenserfahrung und fundiertes Wissen zu einer ganzheitlichen Arbeit mit Herz und Verstand.

Mein Ziel: Ihnen zu zeigen, dass jeder Schmerz, körperlich oder seelisch, eine Tür zu Wachstum, Bewusstsein und innerer Stärke sein kann, und Sie auf Ihrem eigenen Weg, in Ihrem eigenen Tempo, zu begleiten.

Mehr über mich gibt es hier zu lesen.